Investigation into Overseas Market

2025年度(秋学期)経済学部「海外マーケット調査」が開講しました。

2025年11月5日 経済学部

2025年度秋学期より、明治学院大学経済学部において「海外マーケット調査」の講義を開講しました。同講義の開講目的は、国際ビジネス、それを取り巻く環境も含め、それらの事情を理解することで、それぞれの分野に精通する講師を招いて講義を進めていきます。

昨年度に引き続き、2025年度も台北駐日經濟文化代表處に支援をお願い、講義を開講しました。台北駐日經濟文化代表處は、日台関係に係る台湾側の代表機関です。なお、同代表処は本学の徒歩圏にあり、同じ港区白金台にオフィスがあります。他にも、札幌、横浜、大阪、福岡、那覇にオフィスを設けており、領事関連の業務を行っています。

本学での特別講義は、同代表處及び代表處教育部より推薦を頂いた講師をお招きし、台湾に関して経済貿易、国際ビジネスだけではなく、政治経済、歴史、文化、教育、観光など、幅広く取り上げ、日台関係に関する特別講義を開講します。これまでの講義概要、講師の紹介、講義の様子は以下のとおりです。

-

9月24日 台北駐日經濟文化代表處 黄冠超教育部部長を囲んで記念写真

9月24日 台北駐日經濟文化代表處 黄冠超教育部部長を囲んで記念写真

台北駐日經濟文化代表處の黄冠超教育部部長より、台北駐日經濟文化代表處の概要及び業務について紹介があった。 -

9月24日 台北駐日經濟文化代表處 黄冠超 教育部部長

9月24日 台北駐日經濟文化代表處 黄冠超 教育部部長

テーマ「台湾教育交流の回顧と展望」

2025年度の担当教員より、同講義の日程と開講目的に関して説明がありました。続けて、台北駐日經濟文化代表處の黄冠超教育部部長より、同代表処の業務について紹介、後に「台湾教育交流の回顧と展望」というテーマでお話がありました。黄教育部長は、台湾の日本植民地統治時代の教育について「戦前の日本教育のレガシー」という名称で紹介がありました。しかし、戦後は日本的なものが排除され、1972年には日台間の国交断絶以降、日本からの影響は減少し、教育交流にも数々の制限があったものの、21世紀以降は日台間における交流の多様化が進んだとのことでした。近年の日台間の教育交流は、高校生の修学旅行先として台湾が選ばれるなど、盛んに行われているとのことでした。

-

10月1日 ファブリッジ 御堂 裕実子合同会社代表

10月1日 ファブリッジ 御堂 裕実子合同会社代表

テーマ「台湾現代事情」~成長戦略は台湾に学べ」

本学経済学部卒業生の御堂代表より、一昨年前に出版された同氏の著書である「成長戦略は台湾に学べ」と同様のテーマで講義を頂きました。御堂氏は本学経済学部卒業生で、大学在学中は台湾に特別関心があったわけではないとのことでした。しかし、卒業してから就職、数年後に留学を検討していた時、偶然得られた行き先が台湾であったとのことでした。台湾との出会いは、まさに偶然の発見(セレンディピティ)といえるかもしれません。御堂氏は台湾滞在中に、常に日本のことを気にかけてくれる台湾人に気づいたとのことでした。中でも2011年春に東日本大震災が発生した際には、台湾から最大級の寄付や支援がありました。そこで御堂氏が「日本と台湾を両想いにしたい!」という動機から、それを実現するために合同会社であるファブリッジを立ち上げたとのことでした。 -

10月8日 台北駐日經濟文化代表處による雙十節の式典:李逸洋駐日代表

10月8日 台北駐日經濟文化代表處による雙十節の式典:李逸洋駐日代表

雙十節の式典にて、李逸洋駐日代表夫妻を囲んで記念写真、右側は新潟産業大学セン(詹秀娟)名誉教授

台北駐日經濟文化代表處による雙十節を祝う式典が都内ホテルで開催されました。2025年度の「海外マーケット調査」の担当教員が招待を受け、式典に参加しました。会場で台北駐日代表處の李代表及び関係者らに祝辞を伝えると同時に、本学における講義開講への御礼と支援をお願いしました。 -

10月15日 林佩芬 講師 中国語文学会会長

10月15日 林佩芬 講師 中国語文学会会長

テーマ「台湾と言語」

台湾は九州とほぼ同じ面積ですが、他民族社会であり、多言語社会といわれています。林講師は、台湾が多言語社会であるのは歴史的な背景があると紹介しています。台湾では、祖先や家族の出身地だけではなく、世代によって母語や得意言語が異なることがあると説明しました。加えて、講師自らの家系図を事例として、出身地だけではなく、代々の母語や得意言語等が世代ごとに異なる事例を紹介、日本の状況とは大きく異なるという説明がありました。なお、台湾は近年、言語や文化の多様性を再認識する教育が進められており、教育現場に取り入れられているとのことでした。外国人と共存が増加している日本社会やコミュニティにおいて参考となる話でした。 -

10月22日 新潟産業大学 詹 秀娟(セン シュウケン)名誉教授

10月22日 新潟産業大学 詹 秀娟(セン シュウケン)名誉教授

テーマ「台湾の歴史・食文化・日台交流」

台湾観光の魅力として美食が有名です。詹(セン)先生は、台湾の食文化が発展した背景には、台湾の地理的要因だけではなく、台湾の歴史も影響を与えていると説明がありました。台湾の歴史は、古代において太平洋を渡ってたどり着いた先住民族、大航海時代における欧州列強の植民地時代、明や清の時代に海峡を渡ってきた華人、20世紀初頭の日本統治時代、戦後の国民党による統治など、それら歴史的な融合が台湾の食文化に影響を与えていると説明がありました。後に、台湾の食の事例として、庶民の食や点心、南国フルールなど、日本で注目される台湾グルメを紹介、自ら撮影した写真を交えながら、食文化を中心とした日台交流に関する話がありました。 -

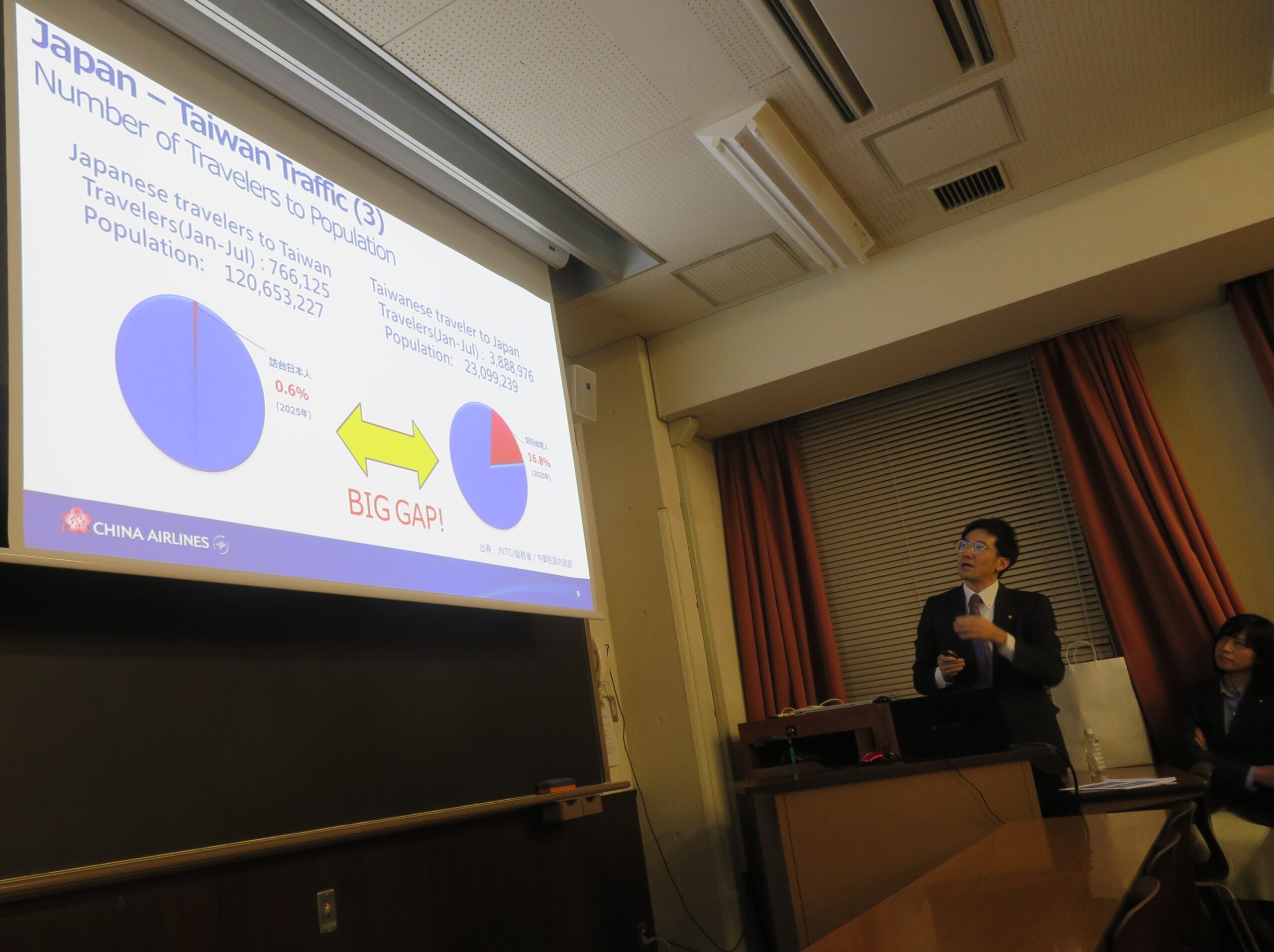

10月29日 チャイナエアライン東京支社、張部営業長、神崎営業担当、奥村マーケティング担当

10月29日 チャイナエアライン東京支社、張部営業長、神崎営業担当、奥村マーケティング担当

テーマ「About China Airlines」

本学では航空業界を対象としたキャリアプログラムを開講しており、キャリアセンターの協力を得て他学部学科学生にも講座を開放しました。

チャイナエアライン東京支社の営業及びマーケティング担当の方により、同社の事業と日本市場のマーケティングについて話をうかがいました。同社は台湾のフルサービスキャリア(FSC)の航空会社ですが、グループ会社にマンダリン航空(FSC)、タイガーエア台湾(LCC)を有している台湾に本拠地を置く外資系航空会社です。日台間の人の往来について、一世代前は、日本から台湾への渡航客は倍以上いました。しかし、近年は台湾からの日本への渡航者が倍増しました。今年は600万人を超えると想定され、今や台湾全人口の4人に一人が来日するほどの人気路線になっていると紹介がありました。質疑応答の際には、学生より航空業界や外資系企業への就職に関する質問があげられました。また、企業のマーケティングに関して、機内食のタイアップ、飲食業界とのコラボなど、参加学生からの意見やアイデアもあげられました。 -

11月5日 台湾世界遺産登録応援会 八田修一会長

11月5日 台湾世界遺産登録応援会 八田修一会長

テーマ「日本統治時代の台湾で日本から派遣された人々による事業の沿革とその歴史的背景」

日本の統治下に置かれた台湾に対して、日本政府が派遣された代表的な人物として、後藤新平、バルトン博士、浜野弥四郎、八田與一らがあげられます。彼らが台湾で進めた事業内容だけではなく、その事情や時代背景について解説がありました。その代表的な一人でもある八田與一と八田修一講師との関係についての話題が取り上げられ、対面講義ならではのお話が聞けるなど、八田家にまつわる数々のトリビアについてもうかがう貴重な機会となりました。 -

11月12日 茶芸教室 楊 品瑜代表

11月12日 茶芸教室 楊 品瑜代表

テーマ「台湾茶の歴史と産業発展の沿革」

お茶の原産は中国といわれていますが、今や世界各地でお茶は嗜まれるようになりました。実はお茶で有名な台湾は、他国と比べて比較的最近のことであり、19世紀中ごろに欧州より伝わったといわれています。19世紀後半にジョン・ドットが台湾で茶樹を発見したことがきっかけと伝えられています。後に藤江勝太郎が台湾茶を広め、海外へ輸出、台湾の茶産業が発展したとのことでした。なお、日本では20世紀初頭には銀座で台湾茶の喫茶店がオープンしていたと紹介がありました。後に、楊講師より、台湾で高値で取引されている発酵茶「東方美人茶」を入れる実演があり、参加者にふるまわれました。お茶のお供には台湾の子供に人気の「乖乖」と称するスナック菓子を頂き、それをほおばりながら台湾茶を味わいました。 -

11月19日 大東文化大学 國府俊一郎 教授

11月19日 大東文化大学 國府俊一郎 教授

テーマ 「ジョブ型社会における就職とインターンシップ ー台湾と日本の比較からー」

近年は、日本においても特定の専門を評価して採用する「ジョブ型雇用」が注目されるようになりました。またほぼ同時期に、インターンシップの経験を採用に活用する動きも見られます。台湾ではジョブ型雇用が普及しており、インターンシップを積極的に採用に活用している事例について紹介して頂きました。台湾の事例を参考にしながら、今後、日本における採用・就職活動について示唆がありました。 -

11月29日 台湾観光庁・台湾観光協会 東京事務所 藤村みなみ講師

11月29日 台湾観光庁・台湾観光協会 東京事務所 藤村みなみ講師

テーマ 「『台湾留学から仕事へ』異文化の中で見つけた私のキャリア」

台湾観光庁の藤村氏より講義を頂きました。藤村講師は2011年3月の大震災を機に海外留学を決めて台湾に渡航したとのことでした。藤村講師はそれまで中国語を学んだことがなかったので、台湾師範大学国語センターで外国人らと混じって一から中国語を学ぶことになりました。2014年には現地の日系旅行会社に就職、年間当たり100以上のツアーを担当、後に企画部門で主力パンフレット等を作成していたとのことでした。2019年に台湾生活を終了して日本に帰国し、台湾観光庁東京事務所で就職して現在に至るとのことでした。台湾の感想として、知日派が多いこと。また、多様性を尊重する社会であるが、その背景として多民族が共存する社会であることを挙げました。

次に、台湾観光庁の業務について、日本市場に向けた台湾PR、台湾観光を通じた交流を促進しているとのこと。その中で、藤村講師が携わっている企画の1つに「台湾ガチャ」があり、台湾に馴染みのある人は誰もが知る企業や名物のミニチュアを企画立案や、企業とその商品化について折衝していると紹介がありました。 最後は、講義内容に関するクイズを学生に示し、正解した学生にサンプルの景品をプレゼントするなど、受け取ったガチャの中身が何かを含め、講義は大変盛り上がりました。 -

12月3日 加藤洋一 早稲田大学アジア太平洋研究センター、特別センター員

12月3日 加藤洋一 早稲田大学アジア太平洋研究センター、特別センター員

テーマ 「最近の台湾有事論と日本の戦略的選択肢」

先の高市首相の衆議院予算委員会審議における「台湾有事」に関する発言を受け、日本政府の台湾有事に関する発言の撤回要求とその経済報復と捉えられる制裁による影響が様々なところで現れるようになりました。加藤講師は台湾の地政学的価値及び台湾が抱える政治的課題などを含め、「台湾有事」が日本の安全保障に与える影響についての分析と今後の趨勢について解説して頂きました。

その後、日中間フライトが大幅に減便し、中国からの訪日観光客が減少するなど、インバウンド経済だけではなく、日中間の貿易や経済活動にも影響が顕著に現れるようになりました。加藤講師は講義を通じて、日台間関係は日台の相互交流だけではなく、中国を含めた東アジア地域の安全保障にも影響していることから、「台湾有事」について、日本政府の対応を含めて深く考える機会となりました。 -

12月10日 東京大学 鳥居徹名誉教授

12月10日 東京大学 鳥居徹名誉教授

テーマ 「台湾における産業発展の変遷 -糖業から半導体へ―」

鳥居講師より、台湾における産業発展の変遷について講義を頂きました。はじめに台湾の近代史について、台湾は19世紀末期より約半世紀の間、日本統治時代を経ました。日本は当時、台湾での「糖業改良意見書」を提示し、台湾中南部を中心にサトウキビ栽培と糖業に関わるインフラ整備が進みました。その1つが台湾・屏東にある地下ダムの二峰圳(にほうしゅう)です。二峰圳は鳥居信平が計画をしたとされていますが、登壇した鳥居講師はその孫にあたります。

戦後の台湾では産業高度化が進んで電子立国と称されるまで発展し、今や世界の半導体製造において台湾は欠かせない存在に発展しました。なお、糖業など築いた集水施設は、現在も台湾を代表する半導体メーカーであるTSMCにも利用されているとのことです。後半は、鳥居教授が持参した小型のシリコンウェハーを学生に回覧しながら、半導体の基礎と製造方法、技術革新による集積化と発展について、また、台湾における半導体製造の発展の歴史など、文系学生に対して難しい話をわかりやすく解説して頂きました。 -

12月17日 世界遺産登録応援会 八田修一会長

12月17日 世界遺産登録応援会 八田修一会長

テーマ 「台湾の衛生管理・上下水道 -後藤新平、浜野弥四郎、そして八田與一-」

講義開始早々、八田講師は学生に対して「台湾」と聞いて知っているこという問いかけがありました。学生からは、地震、台風が多いことなどが挙げられました。その後、八田講師より新型コロナへの台湾の対応についての紹介があり、日本へのマスク提供やオードリ・タンらによる感染対策が挙げられました。しかし、かつての台湾は「疫病」の国だったといわれていた歴史があり、その台湾を引き継いだ日本統治時代はどのような対策が取られたのかについて紹介がありました。

日本の統治下に置かれた台湾に日本から派遣された代表的な人物として、後藤新平、バルトン博士、浜野弥四郎らの名前があげられました。特にその中で、八田與一についての解説がありました。

八田與一が台湾に残したものとして、台湾南部において烏山頭ダムや嘉南大圳を作っただけでなく、三年輪作給水法による農作方法を提案し、同地の洪水、干ばつ、塩害の三重苦の解消をはかったことについて紹介がありました。

その後、烏山頭ダムの放水の映像を紹介した後、学生に八田與一は「夢」を果たしたかと学生に対して問いかけがあり、講義参加者を交えて話をしました。 -

2026年1月7日 楊永年(YANG, YUNGNANE)、國立成功大學(台湾)社会科学学部(政治)、関西学院大学 客員研究員

テーマ 「台湾と日本の防災・技術教育協力」

今年度最後の講義は、国境を越えてのオンライン講義となりました。楊教授は台湾・台南の成功大学教授として、防災研究及びその組織体制と関連の技術教育の協力に関わる研究を行っています。また、これまで日本の複数の大学で訪問研究者として研究活動に携わっています。楊教授によると、台湾と日本は、これまで地震、台風、洪水、土砂崩れ、複合災害など、多くの災害に直面しており、甚大な人命と財産の損失を被っていると講義で説明がありました。そこで、日台間の協力を通じて、双方の災害への備え、被害軽減、発生時の対応策、そして復旧能力を強化し、ひいては国民の生命と財産を守る能力を向上させることが可能であると提案しました。その象徴が日本の「奇跡の松」と台湾の「強靭な竜眼の木」であると紹介がありました。つまり、日台の災害に耐え抜いた樹木が日台双方のシンボルとして、世代を超えた防災教育と相互交流を推進したいというメッセージを頂きました。また、日台の防災対応で異なる特徴に関して、日本は政府や自治体などの官僚組織に強みがある一方、台湾では、非営利組織による実質的な支援や復旧作業など、対応が素早いのが強みであると分析し、双方の強みから学べることは少なくないと指摘しました。

なお、今回の講義では経済学部による配慮を頂き、本学ボランティアセンターで能登災害の復旧ボランティアに携わる教職員や学生。そして、本学学生で能登復旧ボランティアに継続的に活動している学生に対しても講義参加の機会があり、情報共有が可能となりました。